五大明王 東寺型座不動

¥325,000

送料無料

開眼供養

在庫あり

商品詳細

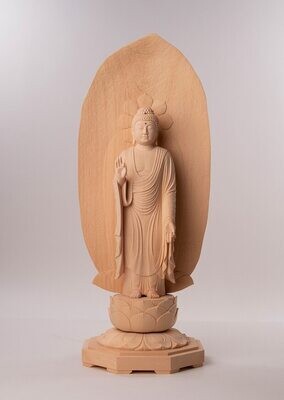

東寺型座不動は、平安時代の9世紀に東寺において制作されたとされています。この仏像は、座っている不動明王を表現したもので、不動明王は仏教の護法神として信仰されています。東寺型座不動は、その厳かで迫力のある姿勢と、複雑で精緻な彫刻技術で知られています。

高さと迫力のある像: 東寺型座不動は一般的に非常に大きな仏像で、その高さは数メートルに及びます。この大きさは、不動明王の神聖さと威厳を強調するためにデザインされています。不動明王は、信者たちに対して力強い守護を提供するとされており、その存在感が強調されています。

威厳ある姿勢: 東寺型座不動は、通常、右手に剣を持ち、左手に縄(救済の象徴)を持っています。この姿勢は、不動明王が悪魔や困難から信者を守り、救済する役割を果たすことを象徴しています。顔は怒りを表し、三つの目や大きな牙、炎をイメージした光環が特徴的です。

精緻な彫刻技術: 東寺型座不動の制作には、高度な彫刻技術が必要です。不動明王の肌、装飾品、剣、縄、炎など、細部にわたる精巧な彫刻が施されています。これにより、仏像は美的価値と芸術的価値を兼ね備えています。

信仰と儀式: 東寺型座不動は、東寺を中心に広まった不動明王信仰の一部として信者によって崇拝されます。信者はこの仏像の前で祈り、儀式を行い、不動明王から保護と力を得ようとします。特に、厄災や困難を払拭し、安全と幸福をもたらすと信じられています。

東寺型座不動は、日本の仏教美術の重要な遺産の一部であり、その格式と歴史的背景から多くの観光客や研究者が訪れています。また、不動明王信仰の象徴として、日本の仏教宗派や寺院においても広く崇拝されています。

- 寸法: H28.5×W14×D14 (cm), 500g

- 素材:桧(木製)

- 中国製

- こちらの御仏像は当店からお客様の元へ出荷する前に、開眼供養(所謂一般的な祈祷ではなく、御仏像に魂を込める儀式です)を行うことができます。「開眼供養を行う」を選択いただいた場合、当店の店員が、御仏像の出荷前に、御仏像をお寺様へと持参し、お寺様に必要な金額をお客様の代わりにお支払いいたします。開眼供養はお客様お一人のために行う儀式のため、通常儀式が行われるまで1週間程度はお待ちいただいております。普段当店がお付き合いをさせていただいているお寺様の場合は、お客様のお名前が入った開眼供養証明書を引き取りの際に渡されますので、御仏像を出荷する際に、こちらの開眼供養証明書も同封させていただきます

- こちらは海外専売商品です。海外のお客様にはDHLにて発送しております

後で見るためこの商品を保存する

五大明王 東寺型座不動

こちらもいかがでしょうか?

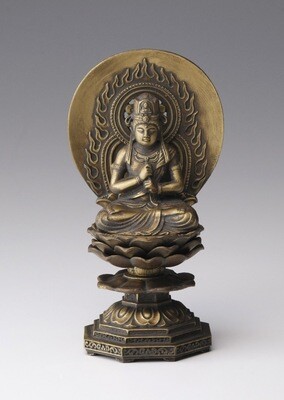

![TanaCOCORO[掌] 不動明王 TanaCOCORO[掌] 不動明王](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/82307752/3392720605.jpg)

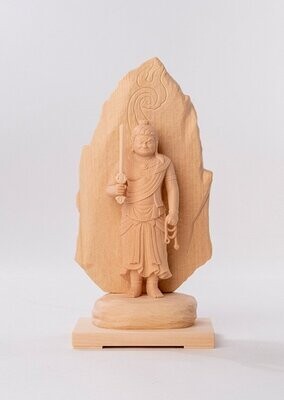

![TanaCOCORO[掌] 弥勒菩薩 TanaCOCORO[掌] 弥勒菩薩](https://d2j6dbq0eux0bg.cloudfront.net/images/82307752/3391610088.jpg)