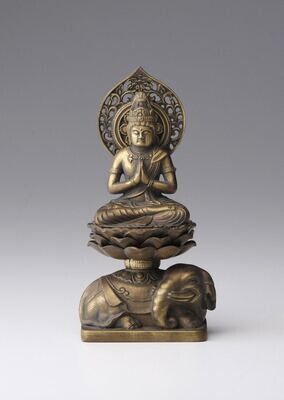

Kondō Miroku (金銅弥勒)

1918 年,在大阪一座寺廟的倉庫裡發現了一小尊鍍金的青銅佛像。這尊雕像在日本藝術史上的突然出現,被認定為是國家級重點文化資產之一。展現的是白鳳時期(飛鳥時代末期)的彌勒佛形象。它平日不對外開放,僅每月(18 日)展示一次。佛像仿造 1,350 多年前的鍍金青銅工藝。把原作雕像這種賞心悅目和鮮活的造型複製成一個手掌大小的尺寸,每一處的細節所展現出的魅力都體現在這高度只有 11 厘米的模型上。

據說這尊原作雕像在當時受到隋朝藝術的影響,並在其基座框架上刻有“丙寅二年”年 (666)。這是白鳳文化剛剛開始萌芽的時期。從飛鳥時期初期,佛教廣為傳播,到這個時期結束,佛像從剛性風格轉變為圓潤的風格,並且這一小尊雕像被稱為當時作品的典範。它開創性的造型,被認定為“彌勒佛”最早期的樣本。因此您可以在這座雕像上品味到白鳳文化的博大精深。

雕像的頭部上方是一個被稱為 sanmen toshoku(三面頭飾)的裝飾品。這種王冠形狀的裝飾是在白鳳時期之後的佛像上看到的。在正面是一個鑲著上下各一層的花的裝飾, 側邊是卷狀的圖案,其中,邊緣螺旋向內,很像一種蕨菜葉,整個側邊塑造得像翅膀。此外, 還有鑿子鑿出的圓圈圖案,圓圈相互連接分別出現在王冠、嚴身之具(佛陀的飾品)、臂環和肘部手鐲、下擺的邊緣上,處處體現雕像的細節。在兩腳底上方的線條,雕刻著垂直連接的珠子是菩提薩埵的象徵,更顯光輝。

在原作雕像的基座的框架上刻有62個字符的銘文。因為有些字符是不可能破譯的,所以解釋各不相同,但其中有一段述說關於“118 人,包括僧侶,智者和其他貢獻者,他們通過創造這尊彌勒佛像為皇后和皇帝的疾病康復祈禱”的事蹟被記載下來。然而直到今天,它的實際製作年份,負責傳承它的寺廟,還有許多其他的謎團仍未解決。而刻字上也沒有哪個皇帝在 666 年登基的敘述,因此我們也不知道“皇后和皇帝”是誰。

這一尊原作雕像是一重要的文化財產,被稱為“金銅彌勒半邊蓮像”。在日本白鳳時期的前半段,佛像的創作速度也越來越快,但到了後半期,華麗的裝飾和展現身體的柔軟變得突出且重要。原作被稱為新時代的準繩。由於受到隋朝的影響,形成了它較大的頭飾和下擺圖案。它雖然看起來很小,卻是擁有眾多亮點的傑作。

- 尺寸:110(H)×63(W)×63(D)mm, 135g

- 材料:寶麗石

- 在中國製造

- 您可以選擇在從日本運出之前對這尊雕像進行開光(開眼儀式)。如果您選擇此選項,我們會將雕像帶到日本寺廟,並向他們支付必要的費用,以便您的雕像得到妥善開光。寺廟會開具證明書,上面有您的名字。證明書也會和佛像一起寄出

- 使用 DHL 從日本向全球發貨。 DHL 是世界一流的運輸服務提供商,使國際快遞成為了快速、順暢、無憂的體驗。交付時間可能比您在國內的電子商務網站購物時更快,當然,您的包裹還會擁有保險保障。您可以在下單前查看整個訂單的運費